港深地名故事丨深圳湾畔的朗朗书声 从凤冈书院到南头中学

讲深圳的教育,往远处说,就少不了凤冈书院,就其规模,就其影响力可以说是深圳教育的根。虽然到今天它已融入南头中学的发展实践中,但那些朗朗书声自清代延续至今,穿越历史烟云,昭示着一座城市的文化根脉。

作者简介

尹昌龙

北京大学文学博士,享受国务院政府特殊津贴专家。现任深圳市政协文化文史委主任、深圳市决策咨询委员会专家委员。曾任深圳市阅读联合会创会会长,深圳市文化局特区文化研究中心主任,深圳市文体旅游局(新闻出版局)副局长,深圳出版集团有限公司党委书记、董事长。主要著作有:《1985:延伸与转折》《重返自身的文学》《别处的家园》《全球化的烟花》等,主编《深圳全民阅读发展报告 2016、2017、2018、2019、2020、2021》,编著《文化深圳从阅读开始》《以书筑城 以城筑梦:深圳书城模式研究》等,曾获中国出版政府奖优秀出版人物、全国新闻出版行业领军人才等。

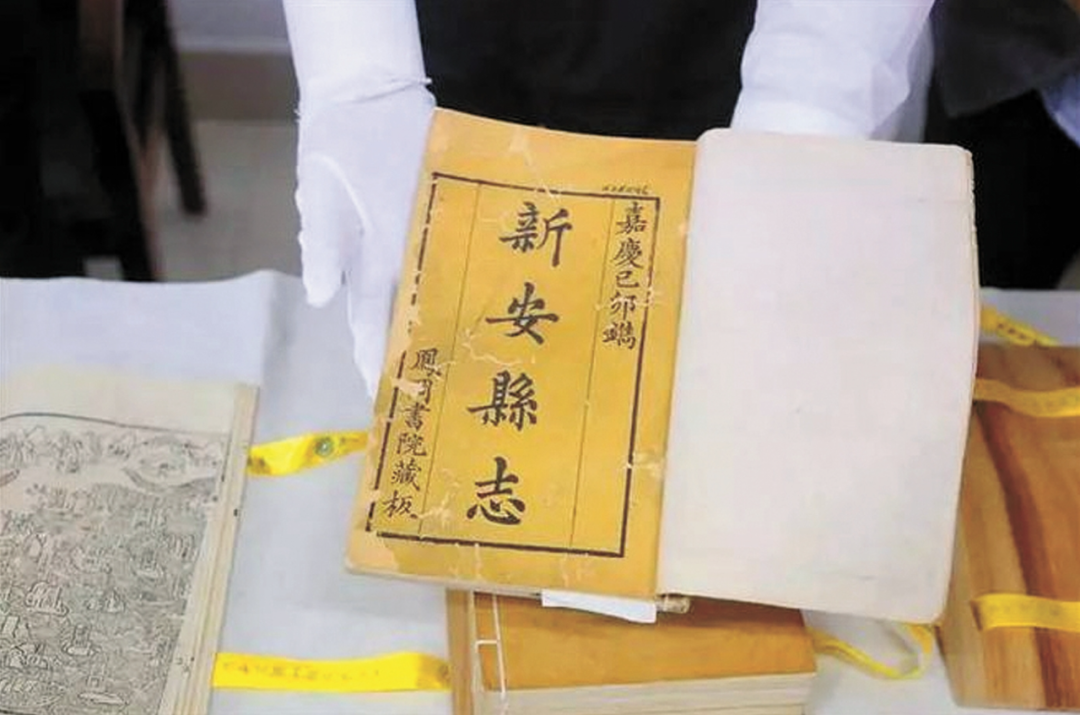

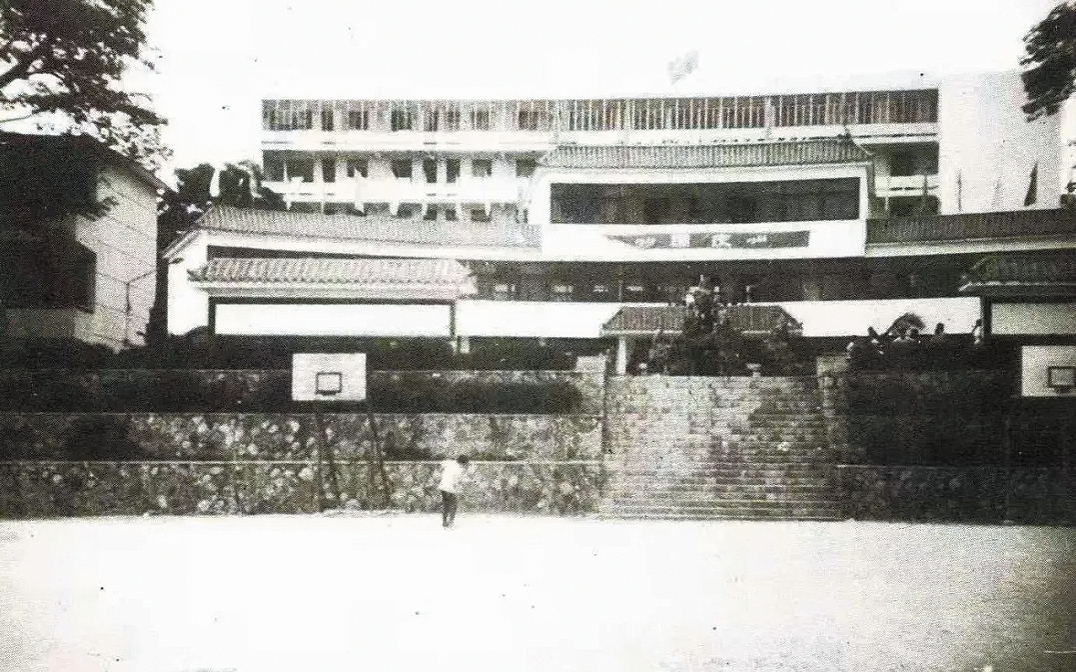

01 湾区书院蔚然成风 深圳这座城市,曾经一度被称为文化沙漠,说到究竟,有两个意思,一是市场经济发达,市声掩过书声;二是历史根基浅,没有什么文化积淀,看不出发达的文化根系。 前者已不攻自破,深圳能被教科文组织称为全球全民阅读典范城市,就是因为这座年轻城市在不遗余力地推广读书活动,使整座城市沐浴在书香中,并在全国乃至全球产生广泛影响。这也证明了经商与行善可以同在,经商与读书没有矛盾。古人云,“几百年人家无非积善,第一等好事还是读书”,在今天的深圳,已经或者说正在成为城市的价值观。 而第二条,所谓深圳没有历史,已被深圳考古发现所推翻,咸头岭遗址已将深圳有人类活动的遗迹推到7000年前,这也是珠江口考古对中华文化历史考掘的巨大贡献。而至于说深圳历史上是荒僻之地,不兴教育,难言文化,恐怕也不符合实际。就从凤冈书院说起,书院文化的存在也足以证明这块土地一直弦歌不绝。从历史上看,深圳的文化发展在明朝以前确实没有什么建树,而从明代开始,随着嘉峪关和明长城的建立,明代边防后撤,陆上丝绸之路逐步被切断,海上丝绸之路日益兴起,而从广州至新安(今深圳)再至南洋(或称西洋),便成为海上贸易的重要选择。到了清初,海上贸易更成规模,珠江口的城市也日渐隆兴,发达的经济带动了发达的教育和文化,书院发展因此进入鼎盛时期。 靠近深圳湾,以南头为中心,人文昌盛,书声鼎沸,书院蔚然成风。查《新安县志》,以南头古城为中心,就集中了文冈书院、凤冈书院、宝安书院、新安学宫、文庙等,另外还有被命名为梯云、青云、登云、固戍、碧溪等大大小小的社学。知县首创,乡绅共建,这俨然成为清康熙一朝以来新安的社会风尚。再放大一点看,整个珠三角书院体系的形成,在清代也蔚为壮观。虽然比起明代初期就有的白鹿洞书院、东林书院,广东书院的年代相对较晚,直至清才大行其事,虽然影响力不足,但同样未可小觑。就说同时期的广州,曾经就有书院文化街。以广州府衙为中心,半径一公里范围内集中了三所学宫、五所省级书院、一所府级书院、三所县级书院以及数百家以姓氏命名的书院。这其中,在流水井小巷附近的万木草堂,康有为在此讲学授徒,培养出改良思想和火种,名噪一时。 02 凤凰鸣兮,于彼高冈 讲凤冈书院,今天最直接可见的遗存就是一块牌匾“凤冈书院”,是由时任广东布政使的康基田于1803年题写。现在的牌匾上主要有两行字,左边是“嘉庆癸亥清和月”,右边是“合河康基田题”,讲的就是题词的人和时间。 康基田题字的凤冈书院牌匾。资料图片 建凤冈书院的人不是康基田,但康基田大力支持,他不仅命名,而且题写牌匾。康基田是个极重视书院建设的省部级大员。他积极推动广州书坊街建设,当年广州的越秀、月华两大书院就是他的建设成果。他喜欢做的就是修建书院,兴学育人。广东佛山有一家凤岗书院,现在叫三水中学,当年也是由康基田命名并题写牌匾。 当然,叫凤冈书院或凤岗书院也不是康基田的首创,要追溯这个名字,还要回到《诗经·大雅·卷阿》,“凤凰鸣兮,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳”,表达的是对君子的美好祝愿,就像鸣叫于高冈上的凤凰,就像迎接朝阳的梧桐树。凤冈作为书院的名称,就是希望培养出德才俱佳、前途无量的君子。说真的,叫凤冈书院的,还有一处更有名的所在,那就是贵州龙场,当年王阳明在此悟道,找到了贯穿其一生的心学思想,而起于明代的理学和心学,几乎成为古代书院所必修的课程。当年王阳明修行悟道的山洞的上方,就是凤冈书院,王阳明在此教授学生,传道解惑。有意思的是,一,叫凤冈还是凤岗,都不完全统一。对书院的题名,有的写作“凤冈书院”,有的写作“凤岗书院”,其实是一个意思。按其出处,应该叫凤冈,但是凤岗似乎更显雅致。比如深圳的皇岗村,当初就叫黄冈,后来村里出了个大秀才,衣锦还乡之际,觉得家乡叫黄冈太土气了,于是就大笔一挥,改成皇岗,确实大气不少,而且一直沿用至今。二,总觉得有凤岗书院,为什么就不能有龙岗书院呢?况且深圳真的有龙岗,这也得益于上古传说,龙从梧桐山腾起,落于当地,即称为龙岗,当年有龙岗墟的名字可谓例证。龙岗属客家居聚地区,而重教崇文的客家人却并没有建立所谓的龙岗书院。试想,如果凤岗书院之外再有一个龙岗书院交相辉映,那说不定算是深圳文史的佳话了。当然,深圳地区历史上也有凤岗,但现在属东莞,历史上同根同源,但偏偏凤岗也没有一个凤岗书院,而不是凤岗的南头,却偏偏建了个凤岗书院,这恐怕也是很有意思的一个现象。 03 凤冈书院的由来 凤冈书院的建设在嘉庆版《新安县志》中有清楚的交代,一是由于宝安书院久已废弃,二是文冈书院年久坍塌,于是前知县王君就有了新建书院的想法。恰巧新安故城内有块场地属东莞场署,这个机构刚好被裁撤了,于是就由王君首创,绅士们共同捐款买下这块地,改建凤冈书院。 写着凤冈书院藏版的嘉庆新安县志扉页。资料图片 而如此重视书院建设,原因在于,这样一块地处海滨的县邑,“居民自耕渔而外,不废弦歌”,读书已经成为当地人的传统和生活方式,所以建书院就是“不废弦歌”的需要。这个位于当年边疆的地区,虽说不上是“海滨邹鲁”,但从读书办教育这点上,它同样具有这个民族热爱读书的良好习惯。在知县许濬所题的《新建凤冈书院》的碑文中,他还对凤冈书院寄予了美好希望,“苟完愧于未尽善,后之君子,莅斯土者,宜思增其仑奂,益其田畴,庶教养无穷,人文蔚起,予实有厚望矣”。意思就是,如果我们还有做得不完善的地方,希望后世的君子能够为书院添砖加瓦,扩大财力,达致教化民众的职能,实现人文昌盛的目标。碑文足见其心拳拳,其情款款。 而讲到扩大财力,主要是因为没有财政拨款,全靠乡绅们的共同支援。据传,建书院买这块地,当初要价是白银41.496両,后来得知是要建设书院,卖方径自降价到30両。对教书育人这样的公益事业,当地乡绅也是不遗余力地支持,《新安县志》中详细记载的是各家捐资捐粮的情况,这些费用除了建校外,还有老师课酬、书院开启费用,其他都用于学生们吃饭和深夜读书的灯火钱,“以充膏火之需”。 凤冈书院于嘉庆八年二月动工,嘉庆十一年春建成,并一举成为当地最具规模、最有影响力的书院。《新安县志》详细记载了当时书院的格局,先是头门,然后是照壁,然后是东斋,西斋及讲堂,然后是先贤堂,最后是魁星楼,又名听雨轩,左右八间书舍。应该说是三进的院子,从命名来看,都充满了雅意。当年广东提刑按察副使刘稳在看到诸生荟萃的场景后非常高兴,写道“最喜山川填入眺,何期童冠更相随”,说自己看到美丽的山川跃入眼帘已经很高兴了,没想到又看到那么多的孩子相随相伴来读书,更是增添了一份欢喜。他说,“作吏风光休暇少”,虽然当个官公务繁忙,但跟孩子们在一起咏诗颂歌,再晚一点回来也无比开心。由此想见凤冈书院诸生群集,书声朗朗的喜人景象。有意思的是,嘉庆版的《新安县志》记载了凤冈书院生动的读书景象,而没有凤冈书院,恐怕也没有嘉庆版的《新安县志》。古代书院不仅教书,而且常常写书、出书、藏书,当年知县舒懋官在凤冈书院建成后,有意组织编撰《新安县志》。恰巧他的好友王崇熙等一干才子从江西来到广东拜会,舒懋官于是倾情邀请这些才子共同参与编志。王崇熙等欣然应约,而编撰好的县志书版就存在书院魁星楼内。这也算是对新安文史的卓越贡献。 04 百年老校南头中学 凤冈书院是如何演变到今天的南头中学,这中间倒确实有曲曲折折的故事。今天南头中学的大门口就立着由康基田题写的凤冈书院的牌匾。 当年凤冈书院建成之后,主要教授经史、制艺、策论等,是以科举考试为目标的,算是应试教育的典型代表,为这些滨海县邑的孩子们准备好上升通道和敲门砖。但到了1903年,清廷实行教育改革,所有书院改为学堂,采用国家办学,科举制度也随之走向了灭亡,凤冈书院随之更名为凤冈学校。走向近代和现代教育。随着中华民国政府的成立,到了1914年,新安县避免与河南省新安县重名,被改回宝安县,凤冈学校也被更名为“宝安县立第一高等小学”。随着学校规模的扩大,开始分立中学部,名为“宝安县立初级中学”,宝安的教育也从小学教育提升到中学教育的层面。由于在抗战中宝安县立初级中学被炸毁,到了1946年,宝安县立初级中学复课用的校址是位于南头城九街的小学校舍,而这个校舍,就是当年文冈书院旧址,当年文冈书院坍塌,才有了凤冈书院。而今,文冈书院旧址又助推宝安初级中学薪火相传。1949年,宝安县解放,学校更名为宝安第一中学。到了1958年,全国学校采用所在地冠名法,因学校在宝安南头,故被改名为宝安县南头中学。当年县委、县政府在宝安,可见南头中学的历史地位。后来宝安县撤县建市,学校更名为深圳市南头中学。 上世纪80年代末的南头中学。资料图片 讲凤冈书院到南头中学的延革,其实最终要说到的是校园的精神和价值。凤冈书院建立之初由康基田填写牌匾,而书院的理念也是由康基田提出,“立德立言立功士先立志,有猷有为有守学必有师”,“三立”以前说得多,无须赘言,关键是“三有”,有猷、有为、有守。这“三有”并不是康基田所独创,而是来源于《尚书 洪范》,以此作为书院的院训,也是想就此接续中华教育的传统。有猷就是有谋略、有志向,有为就是有所作为、有所担当,而有守就是指有操守、有底线。“三有”的根本讲的是做人,要培养的是君子。有志向、有作为、有操守,这恰恰是儒家传统育才做人的基本原则。这与现代教育的根本理念,培养人,培养人才,是一脉相通的。 南头中学校门。资料图片 尽管世易时移,如今的南头中学还依旧走在人文传统教育的道路上,校园中百年古木参天林立,“傍百年树,读万卷书”,被称为学校最令人骄傲的景象。南头中学继承凤冈书院精神最突出的就在于始终以尊重人、培养人为目标,像学校提出的“每一个学生都是唯一,每一个赛场都有领跑者”,就特别强调个性化的教育,以优秀为目标培养人才。而他们提出“全面发展、全体发展、全程发展”的口号,更是把人的发展作为贯穿始终的理念。而“关注每个人的特色,促进每个人的发展”的口号,更是综合了个性化与人文化的要求,从传统的“三有”中转化出现代教育的思想理念。而从南头中学特有的人文课程的安排,更体现出中华自古以来的人文教育特色,成立诗社,举办大讲堂,文化节等一系列活动,更是使校园郁郁乎文哉,读书氛围、文化氛围尤为浓烈,书声朗朗,弦歌不绝。