相遇东兰,香港培侨信义与壮族孩子们的“贝侬”之约

七月的风,吹动了深港少年的好奇心。站在东兰深圳龙华小学门口,听到壮语童谣《迎客歌》时,他们忍不住跟着节奏轻轻跺脚:“原来山歌真的像溪水一样清亮!”这份初遇的雀跃,开启了深圳香港培侨书院龙华信义学校与广西东兰深圳龙华小学的双向奔赴之旅。

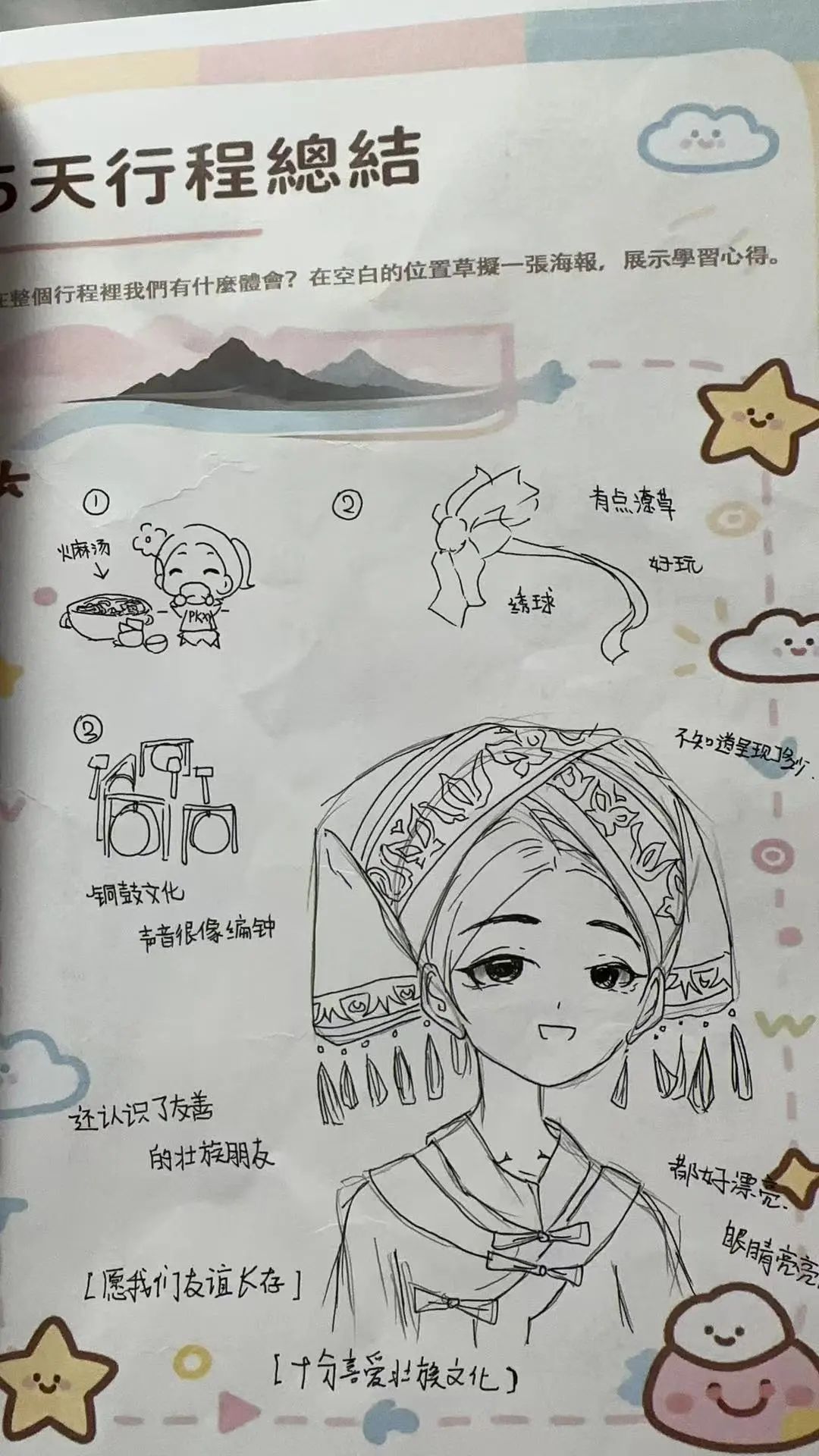

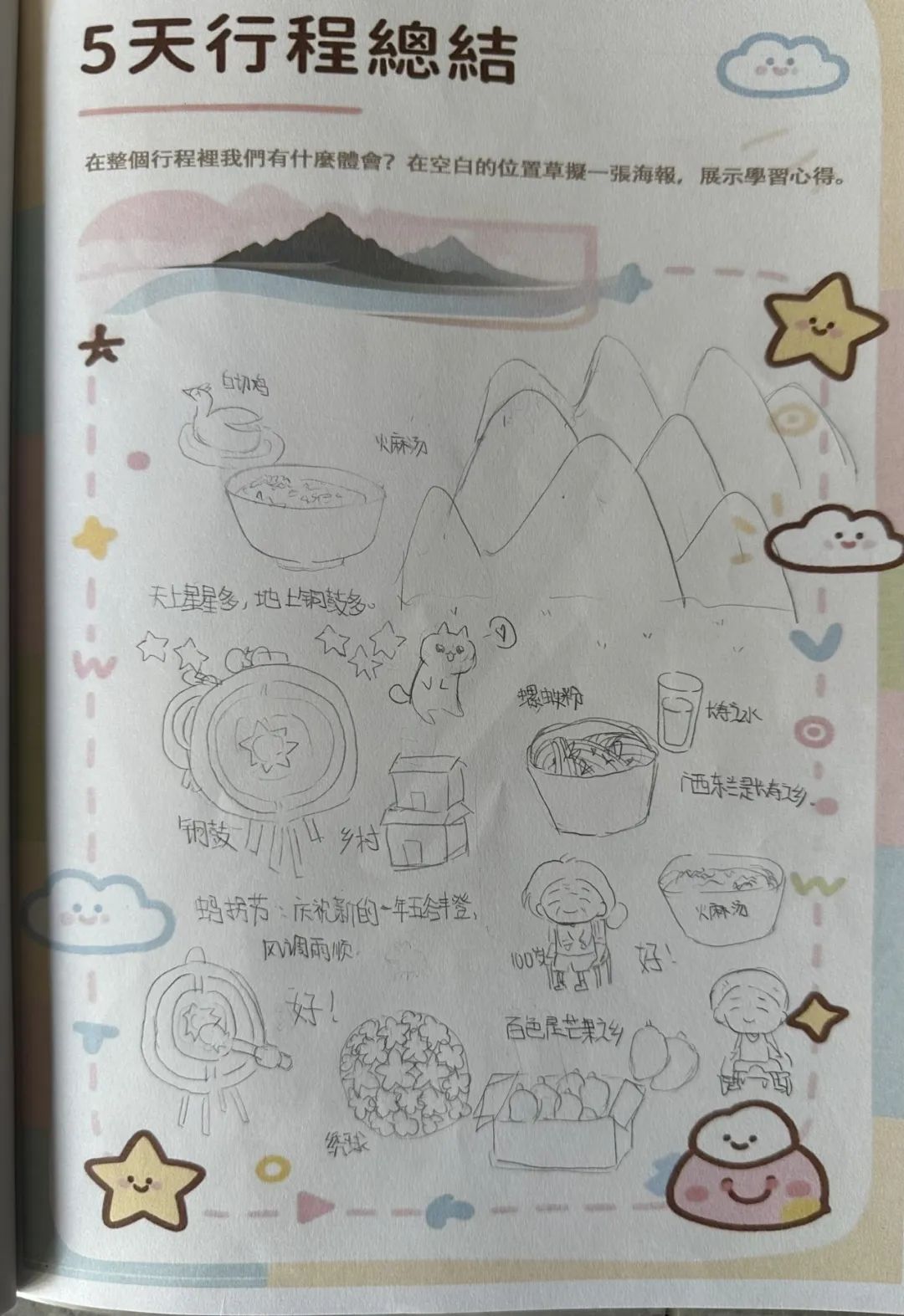

01 壮乡的温度: 火麻汤里的“贝侬”情 “火麻汤滑进喉咙的瞬间,所有疲惫都不见了!”香港学子许明喆捧着竹碗感叹。初到东兰的欢迎宴上,清甜的火麻汤、喷香的簸箕宴成了两地学子破冰的钥匙。 饭桌那头,东兰孩子夹来一块油团:“尝尝我们过年才吃的!”香港少年咬得满嘴酥香:“比港式蛋挞还特别!” 踏入校门,一场充满壮乡深情的“文化迎宾礼”瞬间点燃了深港学子的心,清亮悠扬的《迎客歌》响彻校园。“村头响起迎客歌,男女老少齐欢乐。今日贵客到村头,兄弟姐妹乐悠悠。”纯真的歌声里,带着对远方客人的欢迎。 让深港学子记忆犹新的是第二天在校园里的非遗体验。 “看!我的蛋兜像不像小太阳?”香港学子李鸿铭举起五彩丝线编织的手工。身旁的东兰老师笑着教他打结:“这叫‘同心结’,我们都说能拴住缘分。” 操场上,欢闹声此起彼伏,香港女生陈奕琳、赵若雅都是第一次尝试滚铁环,铁环调皮地七扭八歪,壮族女生耐心地分享自己的心得,不出多久,铁环便“驶上正轨”。 深入巴畴乡巴英村,探秘神秘古老的“壮乡蚂拐节”,铜鼓声撞进了少年们的心坎。 在非遗传承人廖克江指导下,深港学子亲手学习敲击壮乡铜鼓,雄浑的鼓声在山谷间回荡。“这是我第一次看到壮族祭祀蚂拐,这个场景太震撼了,每个环节的仪式感都拉满了,感觉自己也得到了祝福。”香港学子许明喆说道。 在列宁岩,深港学子瞻仰革命圣地,感悟党带领各族人民奋斗的光辉历程,铸牢中华民族共同体意识的历史根基。 02 大湾区的光芒: 当壮语歌回荡在特区舞台 七月的深圳热浪翻涌,卡鲁冰雪世界的入口,东兰学子换上统一的亮橙色羽绒服。 “我们像不像移动的橙子军团?”东兰学生韦宏毅裹着羽绒服大笑。在-5℃的雪场里,东兰学子玩闹的橙色身影在白雪间跃成火焰,但真正的“破冰”发生在培侨信义学校的礼堂。 当东兰学子身着壮族服饰唱起《去外婆家》,糯软的壮语“麻嘎啦厚”(去外婆家)飘进观众席,朋友们赞叹:“‘嘎啦’比粤语‘婆婆’更柔软!我要教给香港的朋友,让他们也学习壮语!” 在莲花山顶,东兰学子向邓小平铜像敬献鲜花,东兰学生牙辅实在日记中写道:“站在山顶,突然明白小平爷爷当年画的圈,照亮了我们携手前进的未来。” 在深圳图书馆智能书库前,韦宏毅盯着机器人取书臂移不开眼:“它一次能搬五百斤书!我以后也要发明个机器人!” 最意外的收获在英语课堂。“这次英语拼读活动不仅让我觉得拼读‘有意思’,更让我感受到掌握了拼读方法真的‘很有用’。” 因为英语课堂的学习到的技巧,东兰学生韦诗棋不再害怕读错新单词了。 03 山海的回响: 在彼此眼中看见未来 返程高铁上,香港学子鄢正航、李鸿铭看着窗外秀美的山水渐远,他们想起东兰孩子教他们的壮语:“‘贝侬’是兄弟的意思——原来我们早就是贝侬了。” 此刻东兰学子韦懿芯正看着手机相册里存着的合影,浮现着一幕幕开心的场景。 这场由龙华区精心搭建的“山海连心桥”不仅照亮了深山学子的梦想,更以沉浸式体验重塑港澳青少年的身份认知。 “这不是一次简单的互访,而是龙华教育帮扶从‘硬件输血’向‘文化造血’的深化。” 两地学子的每一处足迹,都是龙华区在民族工作领域创新探索、面向港澳青少年群体有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的生动实践。这一连串足迹,绘就了两地学子双向奔赴的同心圆。