山海为证!侨乡游子带着 “童年味道” 回家了

在深圳市大鹏半岛的涛声与山岚间,沉淀着深圳最深厚的侨乡记忆。一代代大鹏人远渡重洋,将故土风味淬炼成异国奋斗的底色,又将赤子之心化作反哺桑梓的涓流。

从牛棚娃到欧洲餐饮大王,从湖畔地标餐厅到健康食品王国,陈煜钊、欧瑞尧、袁汉思三位大鹏儿女,用半生跋涉诠释了“山海同脉”的家国情怀。

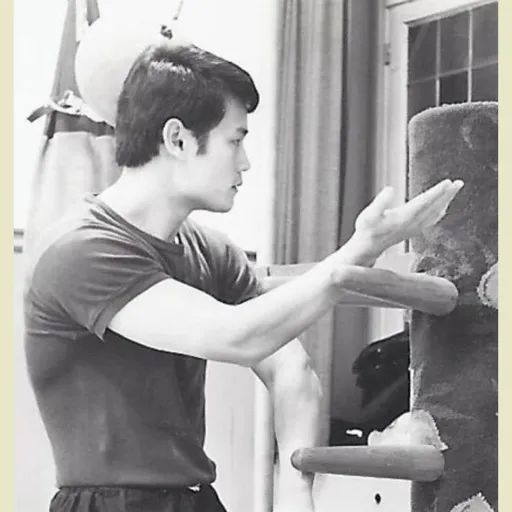

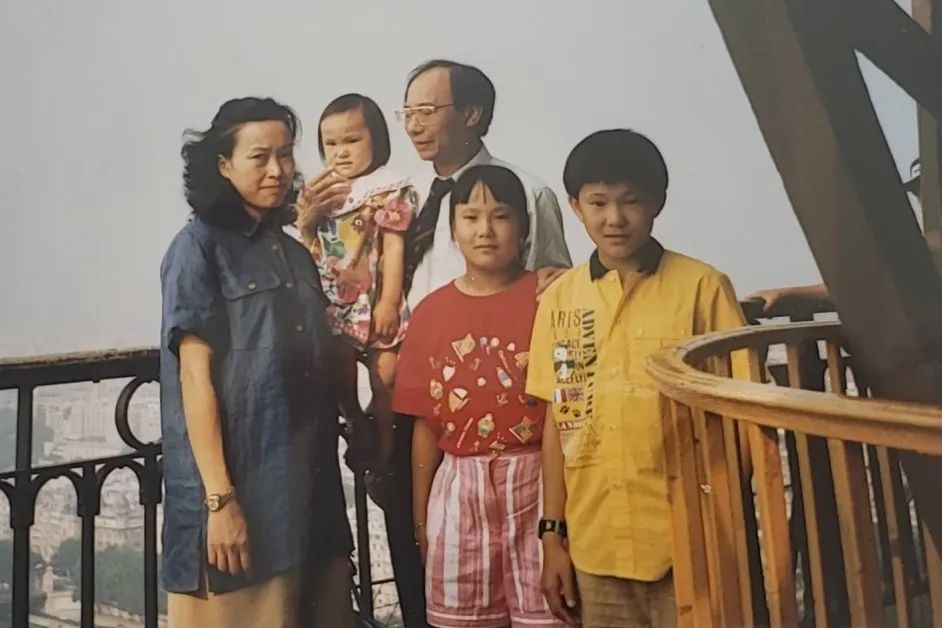

陈煜钊:以拳锋与梅子鸭,酿就跨山海的文化佳酿 1948年,陈煜钊出生在大鹏水头社区,台风天冲上岸的鱼虾曾是孤儿寡母的“海鲜盛宴”,腌鱼干、墨斗胶的咸鲜滋味,成为他刻入骨髓的大鹏记忆。 长大辗转香港、荷兰后,他凭借对家乡味的执着,在欧洲开过20余家中餐厅,更将中国食材贸易引入荷兰,架起舌尖上的文化桥梁。如今,他与儿子在阿姆斯特丹拥有3家酒店和2家餐厅(最大规模可容纳600人),并计划携子回深投资酒店,抢抓深港融合机遇。 饮食之外,武术是他人生的另一张名片。作为叶问系第二代传人,他在海外免费教授咏春拳50余年,让外国学子体悟“拳中有哲”的中国智慧。2010年,他返乡创办大鹏新区咏春体育协会,开设公益班,推动本土武术传承。 而今77岁的他,仍常到大鹏较场尾与妻子共品梅子鸭。酥烂的鸭肉裹着酸甜的梅香,恰似他的人生——以咸苦封存过往,以武学淬炼锋芒,终成跨越山海的文化醇酿。 欧瑞尧:半世纪匠心筑“金满楼”,舌尖记忆牵动候鸟归巢 1951年生于大鹏布新社区的欧瑞尧,3岁移居香港,17岁便远赴荷兰。57年间,他将湖畔餐厅“金满楼”打造成荷兰南部中餐地标,见证了荷兰华人餐饮业的蓬勃发展,也彰显了大鹏人的开拓精神。 身为旅荷大鹏同乡会副会长,他始终怀揣赤子之心:在餐厅放置荷兰红十字会捐款箱,资助华文教育,担任鹿特丹丹华中学赞助人。2018年退休后,他与家人开启“候鸟生活”——每年9个月定居粤港澳大湾区,仅夏季返回荷兰避暑。 欧瑞尧与家人合影 童年回乡时骑牛赶海、品尝濑粉仔与青丸仔的记忆,是他血脉深处的乡愁。在香港深水埗的艰难岁月里,母亲用大鹏虾米、海胆烹制的味道,是他唯一的慰藉。 如今,他常与同乡会20余位侨胞驱车穿梭于粤港澳大湾区寻味,海鲜酒家的芝麻鸡以酥脆外皮锁住肉汁,成为游子与故土的味觉纽带。对他而言,大鹏不仅是地理原点,更是精神归宿的灯塔。 袁汉思:从“大鹏三炸”到粗粮王国,半生乡愁酿就反哺初心 1954年,袁汉思出生于大鹏布新社区一个清贫农家,作为长子,1973年从大鹏华侨中学毕业的经历,奠定了他日后修祠堂、助学的反哺之心。 1979年独闯香港后,他在印染厂熬过“蒸笼”般的劳作,靠承接装修攒下第一桶金,后敏锐转型食品业,创下“七宝一丁”方便面等多个国内第一,更以思朗粗粮饼干引领健康风潮,坚守“做食品就是做良心”的初心。 乡情是他最深的烙印。自2005年起,他每年正月初四都会与袁氏家族亲人设宴款待布新乡亲,宴席上必上“大鹏三炸”——这道融合客家与疍家风味的炸门鳝、炸猪肉、炸鸡翅,裹浆酥脆、饱含汁水,寓意“炸开富贵”,是入选“大鹏十大美食”的婚宴名菜。他坦言:“儿时只有宴席能吃到,如今回乡必去餐厅重温。” 近期,他以东莞市食品行业协会主席身份,率17家企业考察大鹏新区,推动产业与家乡发展深度融合。 从陈煜钊的咏春拳馆,到欧瑞尧的“金满楼”,从袁汉思的粗粮饼干到大鹏三炸,山海之味不仅是游子的情感锚点,更成为联结中外、驱动创新的文化密码。在侨乡大鹏,这样的故事仍在续写。