“侨”这45年,与改革开放同频共振的故事——深圳市光明区越南归侨深情讲述

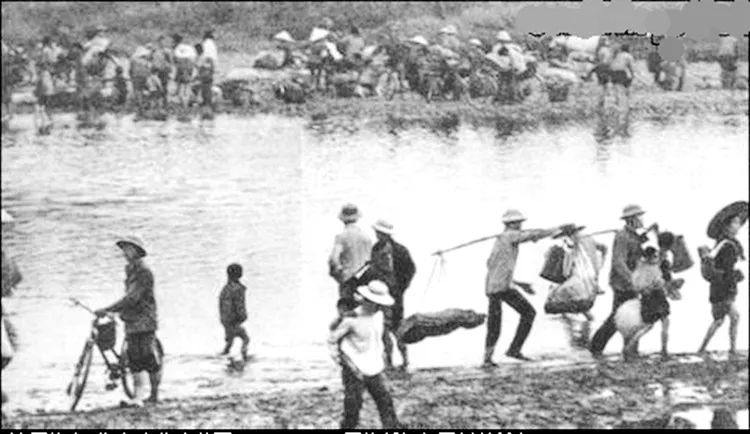

顶着斗笠,肩挑晃晃悠悠的竹筐,带着成群的孩子……这是1978年。一群越南归侨扶老携幼来到光明农场时的情景。

初到光明住土坯房,条件虽苦却有家的温暖

时至今日,越南归侨卜业寿仍然清楚地记得,1978年12月15日那天,9岁的他,跟着大人一起,拎着大包小包、盆盆罐罐出了门,挤进一辆破旧的巴士,驶上坑洼不平的泥土公路,几经辗转,才回到了祖国的怀抱。

后来,卜业寿一家人被安置到广东省国营光明农场。回忆起初到光明的场景,他用“山多”“荒凉”两个词来形容。“放眼望去,到处是荒山,只有几栋用泥土垛起来的房子格外引人注意。”在卜业寿的记忆中,家中孩子较多,其中5个还在上学,而家里的收入来源全靠父亲在农场打工,生活很拮据。尽管条件艰苦,但党和政府不仅为他们解决了“衣食住行”问题,还给他们安排工作,让小孩子“有书可读”,大家对未来充满憧憬。

郑兴裕有着类似的经历。那一年,8岁的他跟着家人,从越南一路辗转回国,落户光明,一家8口人挤在60平方米的瓦房里,用木板在房里隔出上下两层,他和几个兄弟睡在上面一层。特别让郑兴裕记忆犹新的是,刚开始时,他们上学连教室也没有,需要拿着凳子到附近竹林里上课,然而,他们却没有丝毫抱怨。“相对回国前的那一段朝不保夕、颠沛流离的苦难生活,在祖国的怀抱里是那么温暖,我们坚信日子会越来越好。”

同频共振努力打拼,对光明归属感不断增强

因为这群归侨的到来,1979年1月,“广东省国营光明农场”更名为“广东省光明华侨畜牧场”,此后的10多年里,这些归侨种水稻、种荔枝、养鸡、养奶牛,为新生活努力打拼,改革开放春风浩荡,催动中国破浪前行,绘就了一幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷。地处深圳、靠近香港,让光明人不断创新思路,找到了新机遇。

而更让他感到欣慰的是,随着社会发展,归侨们越来越重视子女的教育问题。“和我们这代人不一样,现在条件好了,‘侨二代’‘侨三代’在家门口就可以上中山大学这样的名校,对比以前在竹林里上课,恍若隔世。”

“昔日的荒山野岭已没了踪迹,取而代之的是一栋栋高楼大厦。”谈到光明区这些年的变化,卜业寿连连竖起大拇指。

他动情地说:“那些年,我们住在土坯房,出门连一辆自行车也没有。如今,大家都住上了宽敞明亮的楼房,吃穿不愁,出门都开小汽车,日子过得有滋有味。这一切美好,都得益于党中央的英明决策和坚强领导,得益于改革开放释放的政策红利,还有归侨们不懈的奋斗。”

郑兴裕对此同样深有感触。在他看来,无论是科学城日新月异的建设进展,还是随着地铁6号线开通而更加便捷的公共交通及随着光明区文化艺术中心投入使用而更加丰富的公共文化服务,归侨们都实实在在地感受到了光明区不断前行的每一步。

曾木养有时候还专门拍一些记录光明变化的视频发到“朋友圈”和家族群,那充满现代化气息的城市风貌让侨居异国的亲友们眼前一亮,大家都不敢相信光明变化如此之大、如此之快。今年6月,他堂哥的儿子从越南回光明探亲,走在柏油马路上,看着那一栋栋拔地而起的高楼大厦,忍不住感叹:“发展太快了,都认不出来啦!”

“归侨的日子有甜头、更有奔头!”沐浴着改革开放的春风,与祖国发展同频共振,归侨将在光明这片热土上,亲历并见证更多奇迹。