邓清河:让感恩之泉永远奔流不息

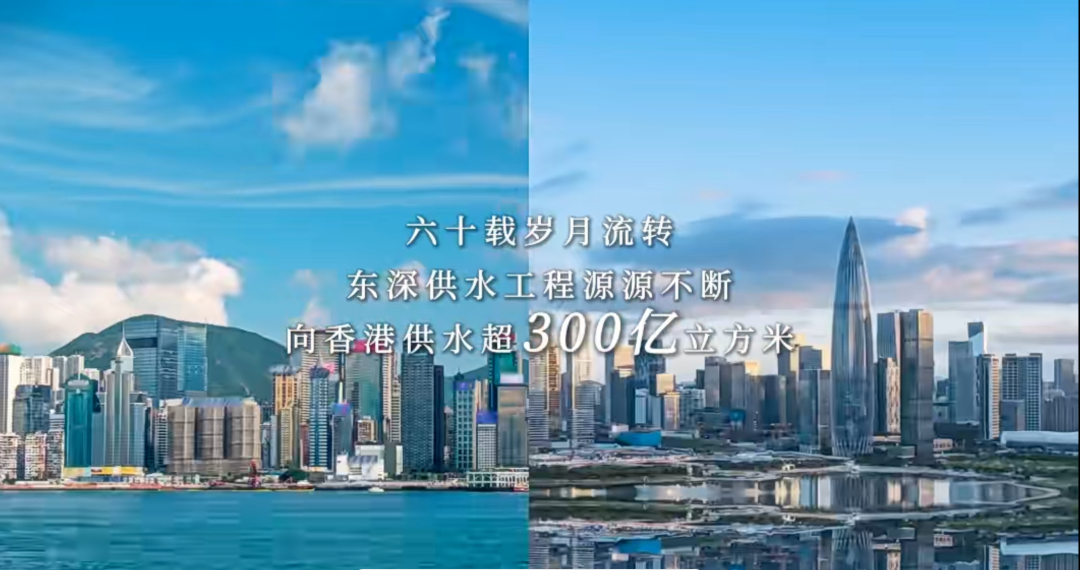

“月光光,照香港,山塘无水地无粮……”这首童谣是邓清河儿时记忆中对上世纪60年代香港严重缺水的真实写照。60年前,东江—深圳供水工程,以“倒流”的东江水结束了香港水荒。 作为亲历者和香港社团领袖,邓清河对祖国的支持深怀感恩。如今,他通过“思源之旅”活动,致力让香港年轻人了解历史,饮水思源,心怀祖国。 香港三面环海,地下水资源缺乏,自身天然淡水来源主要靠修建水塘收集雨水获得。 1962年至1963年,香港遭遇严重干旱,350多万市民生活陷于困境,经济发展受到严重影响。1963年,连续9个月滴雨未下的香港陷入了前所未有的水荒绝境,港英政府不得不出台限制用水(简称“制水”)措施。1963年5月16日至1964年6月8日,这一年多时间里香港市民只能两天或四天获得一次供水,最困难时每四天供水一次。 对于这段缺水的历史,邓清河记忆深刻。“小时候电视里常常讲‘制水’,有些同学家里已经没水可用,还有童谣传唱,讲的就是香港没水喝的困境。” 长大后离开围村,邓清河到市区里读书和生活,才发现原来从水龙头里可以流出自来水,用水需要交水费。这时他才知道,香港的水资源保障得益于祖国的全力支持,是东深供水工程帮助香港告别了长期的水荒历史。 东深供水工程管道 从家门口走过 1963年12月,周恩来总理在广州作出批示:“供水工程由我们国家举办,应列入国家计划。”此后,中央决定拨付3800万元专项资金。 从1964年2月20日正式动工,到1965年3月1日东深供水工程通水,数万名建设者在物资匮乏、技术落后的条件下,仅用短短不到一年时间,就建成这条长达83公里的宏大供水工程。从此,香港市民想用水,拧开水龙头就行,曾困扰香港几十年的吃水难问题终于成为历史。 东深供水工程的扩建改造,也让邓清河与这项工程结下了更深的缘分。上世纪70年代初,邓清河所居住的围村村口有一部分土地被政府收购,用于修建输水管道。那时,十岁左右的他陪着父亲去签土地买卖契约,得知这条管道正是用于东深供水工程,负责把东江水运送到荃湾的淡水湖,经过过滤处理后最终供给香港市民。 “香港的淡水资源匮乏,没有水生活不了,更没办法建设经济。所以要靠国家,靠东江供水。”邓清河说,国家全力支持香港水资源,翻山越岭建设输水管道,希望年轻人知道感恩。 铭记香港水源历史 为了让更多港深青年增进对东深供水工程的了解,2005年香港深圳社团总会等爱国团体创办了“思源之旅”青年主题教育活动,至今已有二十载。在深圳海外联谊会的指导下,香港侨媛会、香港南头乡亲总会及香港深圳青年总会相继承接举办了多次活动。 邓清河说,坚持举办“思源之旅”活动是为了让年轻一代铭记香港的水源历史,希望他们心怀祖国、感恩图报,在日后的待人处事中始终秉持这样的心态。 邓清河表示,60年前,东深供水工程在艰难的条件下成功实现“令高山低头,让河水倒流”的奇迹;60年后的今天,香港在祖国的支持下拥有更好的环境,年轻人应把握住机会多到内地发展,助力更多“中国制造”通过香港走向世界。 就像川流不息的江水,来自高山溪河,流经湾区,奔入香港,最终流向大海。