在英雄辈出的土地上 他们种下青春的誓言

金秋时节,35名港澳青年奔赴辽宁沈阳、丹东两座英雄城市,开启一段深度国情研学之旅。适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,他们身临其境,走访重要抗战遗址,凝视鸭绿江断桥的弹痕;他们沉浸思考,观看史料影片,聆听专家深度解读。在历史的回响中,伟大抗战精神深深震撼并鼓舞着每一位港澳青年,令此次研学成为一堂深刻的爱国主义教育课,激励大家从历史中汲取前行力量。

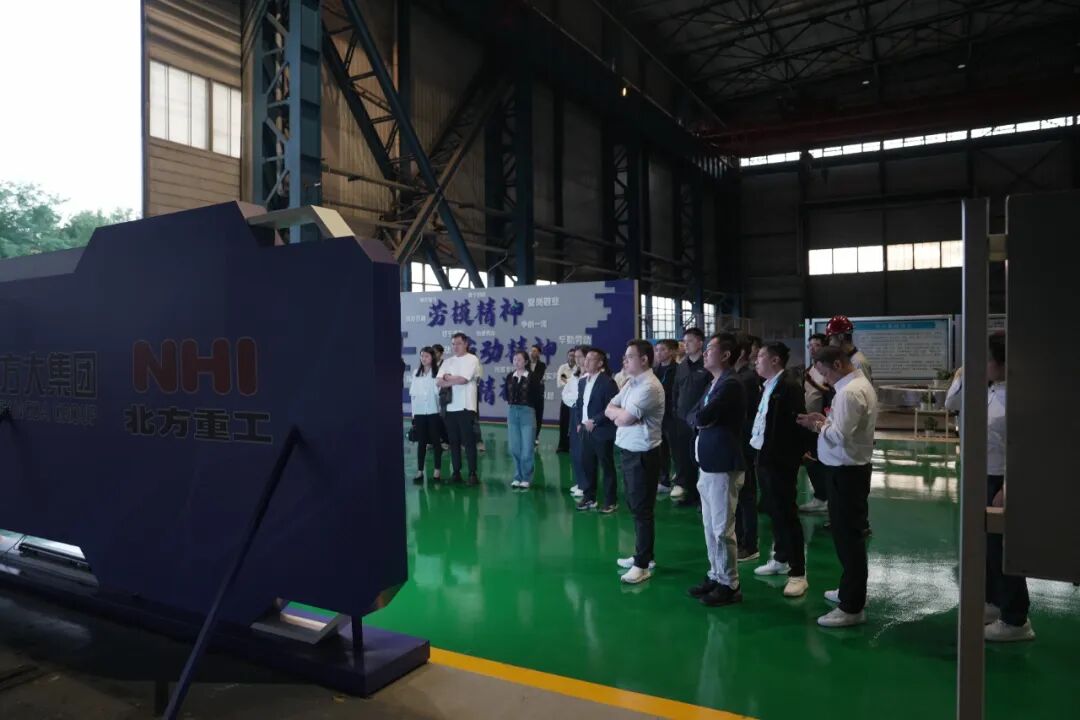

“铭记”是对历史的敬畏 对未来的警醒 走进沈阳“九·一八”历史博物馆,残历碑首先映入大家的眼帘,一本残损的“巨型台历”默默诉说着始于1931年9月18日的民族伤痛。在残历碑广场的西南角,悬挂着警世钟,“勿忘国耻 警钟长鸣”的历史呐喊仿若穿越时空在大家耳边久久回响。 “九月的沈阳已微凉。可在零下四十摄氏度的严寒里,他们是凭着怎样的信念,才能坚守到最后?”带着这样的疑问,香港南山青年协会副会长刘嘉发认真参观了博物馆,昏暗的展厅中,锈迹斑斑的炮弹壳、泛黄的逃难者登记册,还有墙上“勿忘国耻 振兴中华”八个大字,像一记重锤敲击在他的心上。 “当亲身站在‘九一八’事变的发生地,看着眼前的历史证据,才真正知道‘铭记’不是机械地背诵,而是对历史的敬畏、对未来的警醒。”刘嘉发如是说。 一城阅千年 读懂东北“立体教科书” “一座大帅府,半部民国史。”大帅府曾是张作霖、张学良父子的官邸私宅,见证了直奉战争、东北易帜、“九一八”事变等重大历史转折,为港澳代表人士打开一扇理解东北近代风云变迁的窗口。 大家还来到始建于1921年的北方重工集团有限公司,它作为“新中国重机工业的摇篮”,先后创下200余项“新中国第一”,从矿山机械到深地探索实验装备,从第一台125MN卧式挤压机到首台国产5.5米定尺剪,北方重工“大国重器”始终承载着辽宁工业的荣光。 “探访重工业基地,我切身感受到了老工业基地的转型魄力与创新活力。”香港盐田青年总会副秘书长沈嘉杰说道。 在走访大帅府、北方重工后,澳门龙华促进会副理事长周文邦对东北近代历史的风云变幻,辽宁工业的实力与活力有了直观的了解,对祖国东北的发展脉络有了立体化的认知。 981个名字与 一段不容忘却的历史 1950年10月至1953年7月的两年零九个月的时间里,共有197653名志愿军战士牺牲在朝鲜战场。“截至2024年11月28日,共有十一批981位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及遗物回国,并安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。”在讲解声中,学员们拾级而上,一座23米高花岗岩砌成的四棱锥形纪念碑矗立在面前,令人肃然起敬。 秋日静穆,走进苍松翠柏掩映的烈士陵园,黄继光、邱少云等志愿军烈士长眠在此。大家缓步走向烈士墓碑,深深鞠躬,将鲜花献于碑前,向英雄们致以崇高的敬意;走进位于丹东市鸭绿江畔英华山上的抗美援朝纪念馆,这里展出了大量的雕塑、模型、照片等实物,小到钢笔、纽扣,大到战车、机枪,都向学员们真实地再现了抗美援朝战争的历史。 学员们还来到丹东国门、河口断桥、凯旋门、上河口指挥所旧址以及鸭绿江断桥,追寻志愿军将士保家卫国的英雄足迹,这里仿佛还能听到当年的炮火声。 “我们是中国青年” 始终与祖国同行 香港深圳社团总会青委会副主任罗保侃颇为感慨地说,从“九·一八”历史博物馆、抗美援朝烈士陵园英雄墙带来的深刻震撼、从北方重工见证产业转型的活力,到丹东断桥边“雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江”的历史重温,研学之旅的每一步都让自己更深切地理解何为家国情怀,何为民族脊梁。 “过去在历史课本上读到九一八事变、抗美援朝,那些文字显得有些遥远。”可当澳门南山青年协会理事林伯昇站在“九·一八”历史博物馆、为烈士陵园献花时,他真切地体会到“爱国”两字的沉重分量。作为澳门青年他深深感受到自己与祖国历史、发展紧密相连。 香港南山青年协会副会长李子洋表示,自己将把此行的所见所感分享给身边亲友,让更多港澳青年读懂历史、凝聚共识。 “这趟从民族伤痛到英雄赞歌的旅程,让我对‘铭记历史 勿忘国耻’有了切身体会。”在香港大鹏同乡会青委会副主任张子健看来,历史不容忘却,吾辈更需自强,自己将把这份触动化为动力,从身边事做起,为国家繁荣富强贡献自己的力量。 “我们既是香港的青年,更是中国的青年,个人的发展始终与国家的命运紧密相连。” 这次辽宁之行让刘嘉发更加坚定了“背靠祖国、面向世界”的信念。因为他知道,大家永远与祖国同频共振。